高平奇教授团队Nature:晶硅杂化背接触结构太阳电池转换效率突破27.81%

近日,中山大学高平奇教授团队联合隆基绿能科技股份有限公司及兰州大学,创新性地开发了一种融合了激光诱导晶化和原位边缘钝化的非晶-多晶杂化背接触结构(HIBC)太阳电池。

背接触结构太阳电池通过将N型和P型接触区域及电极全部置于电池背面,最大限度地减少了正面的遮光损失,是晶硅光伏持续突破转换效率的必然选择。然而,受限于P型接触区的钝化性能和接触电阻指标难以同步达标、载流子纵向传输与横向漏电难以同时兼顾、边缘区域存在复合和漏电等核心挑战,严重限制了该高效电池结构的潜力发挥。

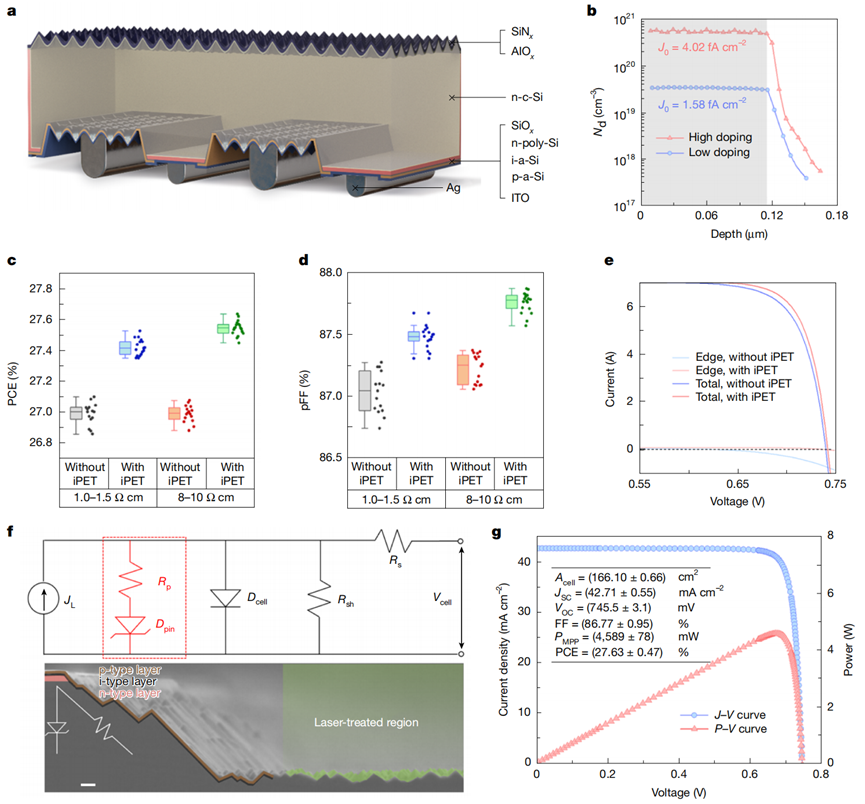

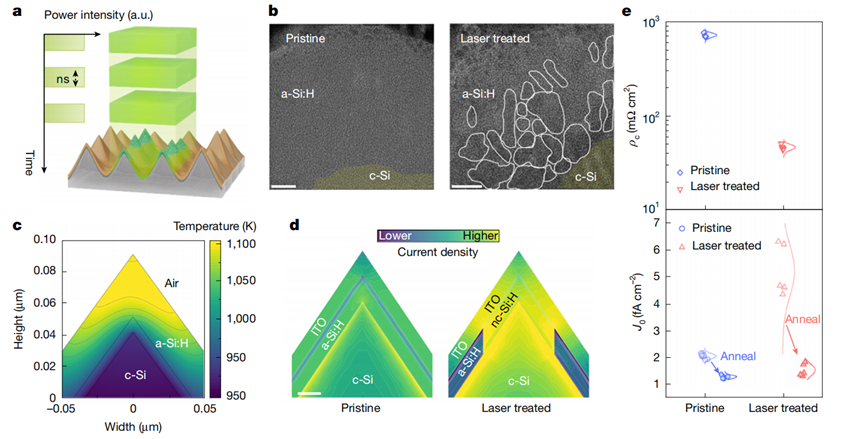

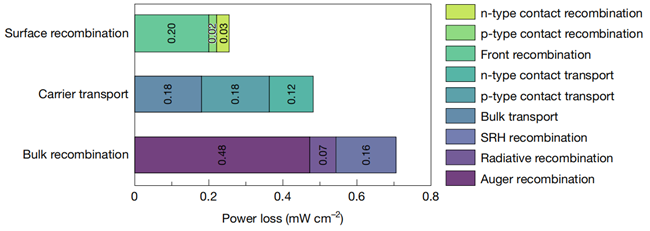

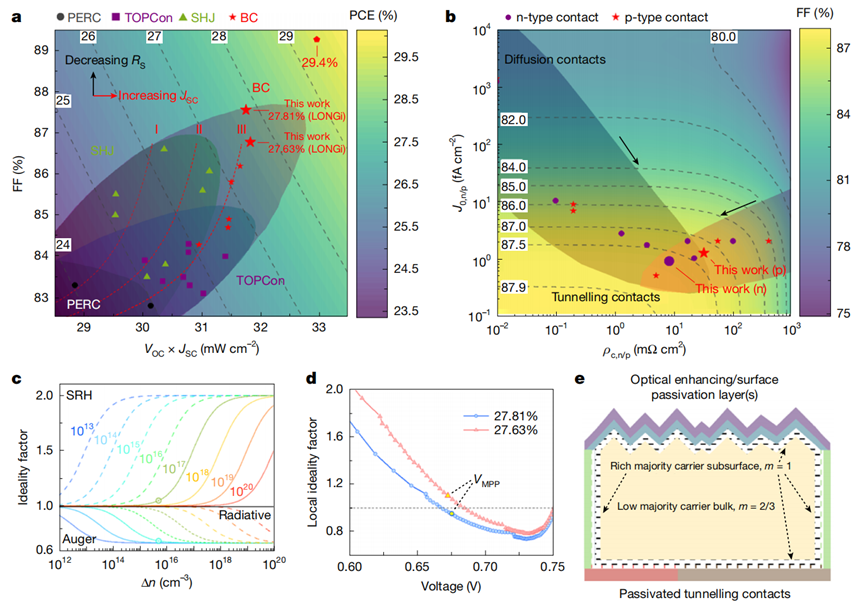

针对以上三方面难题,中山大学高平奇教授团队联合隆基绿能科技股份有限公司李振国、徐希翔博士团队、兰州大学贺德衍教授团队等合作者,开发了一种融合了激光诱导晶化和原位边缘钝化的非晶-多晶杂化背接触结构(HIBC)太阳电池。主要创新点有三方面:(1)在P型区域采用低温工艺的非晶硅接触,在N型区域采用高温工艺的多晶硅接触,分别构建出了优异的P型和N型钝化接触;(2)针对P型非晶硅接触层垂直方向导电率差的难题,开发出激光诱导局域晶化技术,仅将金字塔尖的亚微米尺度区域转化为纳米晶硅,使垂直方向的接触电阻率大幅降低,但其它区域原有非晶硅膜层保持了极性交叠区较小的横向漏电性能;(3)开发了原位边缘钝化技术,在电池制造过程中同步为脆弱的切割边缘“穿上”牢固的钝化外衣,有效抑制了边缘区域的载流子复合。基于器件优异的全钝化表面和电学性能表现,研究团队进一步构建出了一个将二极管的理想因子与载流子损失机制相关联的新的物理模型,定量描述了不同复合机制对理想因子的影响,阐明了体复合和表面复合对填充因子的制约原理,为高性能电池设计提供了清晰的理论指导。

基于上述协同创新,团队实现了27.81%的认证效率和87.55%的填充因子,两项指标均创造了新的世界纪录。特别值得提出的是,杂化背接触结构是完全由中国团队提出的经过验证的新型高效电池技术,团队开发的激光诱导局域晶化技术、原位边缘钝化技术等均具备与现有产线兼容的优势,有望推动更高效率、更低成本的量产型硅太阳电池的高质量产业化进程。

图1:HIBC太阳电池的关键光电性能

图2:激光处理对非晶硅膜层的影响。

图3:冠军HIBC太阳电池的功率损耗分析

图4:高效硅基太阳电池的进展和理论分析。

上述成果于2025年11月13日以“Silicon solar cells with hybrid back contacts”为题发表于Nature期刊。中山大学材料学院在读博士生汪根顺和隆基绿能于明哲博士、吴华博士、李云朋博士为论文共同第一作者,中山大学材料学院高平奇教授和隆基绿能薛朝伟博士、方亮博士、徐希翔博士、李振国、兰州大学贺德衍教授为论文的共同通讯作者。上述工作得到了国家自然科学基金项目(62034009)和国家重点研发项目(2022YFB4200203)的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09681-w